満州事変の当時、日本の政治家や軍人たちは何を考え行動していたのだろうか。米国を中心とする勢力は「日本は世界征服を計画している」などと盛んに宣伝したいたが、日本の立場からすれば、大陸からどんどん押し寄せてくる共産勢力をなんとかして食い止めたいというのが主な動機である。確かに日本の中、陸軍の中にも色々な人々がいて、大陸に過度の幻想を抱く者、共産主義に気触れたものなどもいることにはいた。しかし、基本的にはソ連や中国共産党などの共産勢力の侵入を防ぐことが、国体を護る上でも肝要であった。

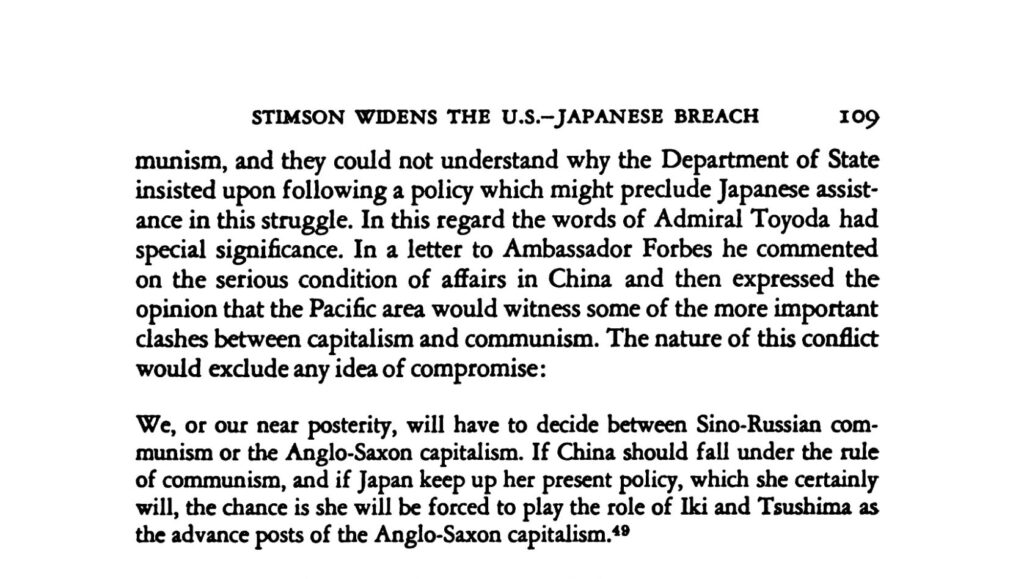

それは、海軍のエリート豊田貞次郎がフォーブス駐日米大使に送った書簡に明確に示されている。以下、その書簡の抜粋である。

We, or our near posterity, will have to decide between Sino-Russian communism or the Anglo-Saxon capitalism. If China should fall under the rule of communism, and if Japan keep up her present policy, which she certainly will, the chance is she will be forced to play the role of Iki and Tsushima as the advance posts of the Anglo-Saxon capitalism.

(Admiral Tejiro Toyoda to Ambassador William Cameron Forbes, Tokyo, March 3, 1932. 793.94/4877, Confidential file, MS, Department of State.)

我々、もしくは我々の子や孫は、中国・ロシアの共産主義かアングロ・サクソンの資本主義のどちらを取るか選択しなければならないだろう。もし中国が共産主義の支配するところとなり、日本が今日の政策を保持するならば、必ず保持するであろうが、そうなれば日本は壱岐・対馬のような前線基地の役割をアングロ・サクソン資本主義のため演じなければならぬことになろう。

海軍切っての秀才豊田貞次郎の見立てが正しかったことは、日本の敗戦後にアジアで何が起きたかを見れば一目瞭然である。豊田は若い頃英国のオックスフォード大学に留学し、さらに後年、ロンドンの日本大使館で駐在武官を4年務めた。アングロ・サクソンと資本主義の何たるかを熟知していたわけだ。そして、海洋国家日本の取るべき道はアングロ・サクソン型の通商国家であると考えていたのだ。

しかし、ここに歴史のイロニー、皮肉がある。日本の国体と海洋国家型の経済体制を共産主義・大陸国家型の統制経済から護るために介入した満州事変を契機に、日本はずるずると大陸に嵌り込んでいく。そして、1930年代の中国大陸の泥沼の中で日本は海洋国家の何たるかを忘れてしまった。陸軍統制派などが権力を掌握したが、これなどは大陸国家型の思考を持った者たちだった。中にはソ連のエージェントのような者もいたであろう。戦後の歴史学者は、この1930年代の共産主義思想の侵蝕問題を無視するものがほとんどだ。この問題を取り上げた数少ない歴史学者の一人がチャールズ・カラン・タンシル(Charles Callan Tansill)で、その著作『Back Door to War』の中で、上記の豊田の見解と書簡を取り上げている。(108、109頁参照)

戦後の東西冷戦というのは、実は戦前から始まっていたのだ。これは海洋国家と大陸国家の対立構造、つまり地政学を見れば簡単にわかることである。日本がその前線基地であったことを、米国は日本を叩き潰した後にようやく気が付いた。その結果が、45年間も続いた東西冷戦であったわけだ。

コメント

今の教育では、「満州事変」は日本の大陸侵略の全面展開の始まり(いわゆる十五年戦争史観)としての色合いが強いですが、もっと大きな視点から、当時軍閥の割拠状態にあった中国大陸から、アメリカ、ソ連、イギリス、ドイツなど、関係する諸国だけでもこれだけありますね。リットン報告書にしても、日本の立場を相当程度認めていたわけですし、日本の動きも不可解な点があります。

ご指摘の大陸勢力と海洋勢力の激突という地政学の根本ドグマというのでしょうか、視点は興味深いものであり、それを使っての歴史分析はさらに突っ込んで展開して頂きたいと思いました。

現在の中国の脅威のそもそもの根っこは、ここまで遡る必要がある問題だと思われますので、なおさらです。ご期待申し上げます。

コメントありがとうございます。とても励みになります。仰る通り、私も、現在の中国の脅威と20世紀初頭のソ連・中国の脅威は、根っこが同じだと思っております。そして、これを分析するには地政学が不可欠なツールではないかと考えております。歴史には色々な見方が成り立ちますが、このような切り口があってもよいかなと。今後もご意見ご感想をお聞かせ願えればと存じます。よろしくお願いいたします。倉前九平次